村上春樹の長編「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」はプロットに特殊な仕掛けが施されています。ほとんどの方がお気づきでしょう。それは登場人物に色彩が割り当てられていることです。

ではその意味について考えてみたことは?

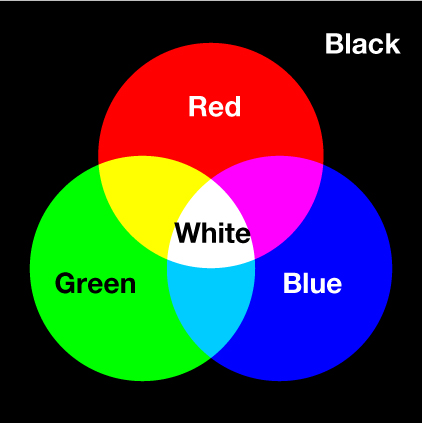

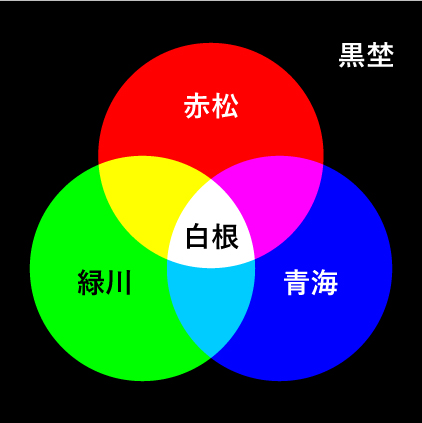

「光の三原色」はRed(赤)とGreen(緑)、Blue(青)で構成されています。それぞれに登場人物が当てはまることにお気づきでしょうか。

「色彩を持たない多崎つくる」を取り巻くカラフルな色彩の意味を深掘りすると、それぞれの立ち位置が明瞭となり、物語の骨格が鮮やかに浮かび上がります。

色彩を持つ登場人物たち

主人公多崎つくるの高校時代の友人4人は男女ふたりずつで構成されています。

男性は「青」と「赤」

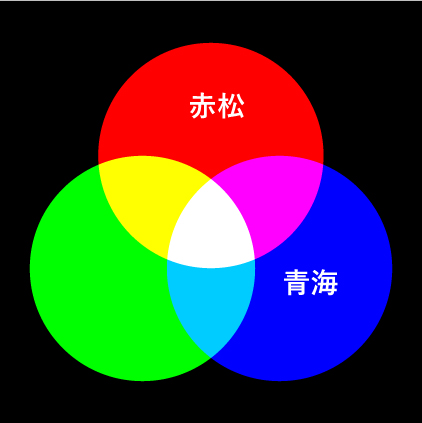

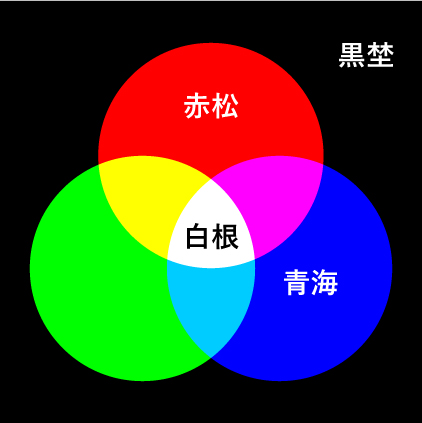

青海悦夫(おうみよしお)はレクサスの営業マンで「青春」や「正義」の象徴です。一方赤松慶(あかまつけい)は独立独歩の事業家で「情熱」や「闘争」の象徴です。どちらも鮮やかな色を持つことで「世俗」の者であることを意味しています。

「青」と「赤」は色相環において補色(反対色)関係にありますが、ここでは対立というよりも「世俗」を代表するカラーとして配置されているのでしょう。

一方「色彩を持たない多崎つくる」は世俗での華やかな成功とは無縁です。

女性は「白」と「黒」

「青」と「赤」を俗とすれば、白根柚木(しらねゆずき)の「白」と黒埜恵里(くろのえり)の「黒」は精神的な世界の象徴といえます。

「白」と「黒」も反対色の組み合わせです。これを光と影、陽と陰に置き換えれば「即非の理論 」から、決して切り離すことのできない関係と見ることができます。たとえば黒埜は自分の娘に白根の下の名を取り「ユズ」と名付けています。

「黒」は光のない世界。光に照らされた「青」「赤」「白」とは別の存在です。日本から遠く離れたフィンランドの地へと移り住む黒埜の行動を暗示しています。

一方「白」はすべての光(色)を含み、あるいは反射し、色の世界の頂点に立ちます。「純粋」や「潔癖」の象徴ですが、自らの色彩を持ちません。その点白根の強さと引っ込み思案の二面性が説明できます。

また色彩を持たないという点で多崎つくると同類です。ただ白根は色彩を示す名を持っており、多崎つくるが思い込んでいる「からっぽな容器(色のない個性)」に対して、優位性があります。主人公はそこに親密さと憧憬を感じているのかもしれません。

色を浮かび上がらせる多崎つくる

太陽光は無色透明ですが、物質に反射することで、波長が分離され色彩を見せます。透明は輝くばかりの光であり、多崎つくるはその発信源と捉えることができます。

すなわち、なぜ彼が5人グループのアンカーになり得たのか。それは「青」「赤」「白」と「黒(影)」の存在(色彩)を浮かび上がらせる光だからです。彼がいなければグループは存在し得なかったというわけです。

惹かれる「黒」拒絶する「白」

なぜ黒埜は彼に恋心をいだいたのか。それはすべての光を吸収する「黒」に、惜しみなく色彩を送り続ける光源だからです。

なぜ白根は彼と相容れず、彼を窮地に陥れたのか。「白」は光を反射して、光源を拒絶するからです。

当然といえば当然なのですが、この物語は主人公多崎つくる(多崎作)が文字通り「作り出した」世界なのです。彼は明確な主人公の資格と名前を持って、役割を演じているわけです。

灰田とジャズピアニスト緑川の役割

おもしろいことに、この色彩の相関は、その後の登場人物にも及びます。

両性具有の灰田

多崎つくるの大学時代の友人である灰田文紹(はいだふみあき)は「灰色」です。

「灰色」は「白」と「黒」の中間色です。不思議な夢を見るとき、多崎つくるは「白(陽)」と「黒(陰)」を1つと捉えています。そしてあの夜、灰田は「白」と「黒」に代わり、絶頂の瞬間を受け止める。半陰陽は両性具有であり、まさに灰色の役割です。

中間色がもうひとりの世俗を連れてきた

灰田は中間色の人物です。「白」と「黒」の精神性の仲間である彼は物語中にもうひとつの物語を持ち込みます。

一方そこに登場するジャズピアニスト緑川(みどりかわ)は強い色彩を持ちます。

「緑」は時空を隔てた別の世界の世俗の象徴なのでしょう。青海と赤松が華やかであったことと似て緑川は「跳躍」を求めていました。

色彩の重要性を示すもうひとつの物語

もうひとつの物語の舞台である山奥の温泉宿は、村上春樹の永遠のモチーフである「井戸(穴)」の役割を果たしています。

いみじくもその場所で物語の核心が姿を現します。

「死のトークン(象徴/認証のためのしるし)」を受け渡す相手が持ち合わせる「オーラ」を示すであろう記述は、この物語のテーマが「ひとの持つ色彩」であることを暗示しています。

「白」はなぜ死んだか

確証はありませんが。恐らく白根は「トークン」を受け取ったのでしょう。緑川から直接ではないでしょうが、その「トークン」が幾人かを介して、あるいは同時に存在し得る別の「トークン」が、彼女にたどり着いてしまったのです。

緑川はピアニスト。白根もピアニストです。緑川は失踪し、その死は確認されていません。ふたりをつなぐ線は、それほど複雑でもないような気がします。

サイドストーリーは、その可能性を示すためにも必要だったのかもしれません。

木本沙羅の色彩

木本沙羅(きもとさら)にも色彩が負わされていると読みます。

「木の本」の落ち葉を取り除いた「さら地」には何があるでしょう。土があります。土の色は何でしょう。茶色です。

茶色は「黒」と「赤」の中間にあることから精神性と世俗を併せ持つことがわかります。

また中間色である灰田がもうひとつの物語を紡いだように、木本沙羅も物語の進行に重要な役割を担っています。

そもそも彼女をきっかけに主人公の巡礼は始まったのでした。

主人公が手に入れるべきもの

黒埜はフィンランドまでやってきた多崎つくるに訴えます。

「ねえ、つくる。君は彼女を手に入れるべきだよ。どんな事情があろうと。もしここで彼女を離してしまったら、もう誰も手に入れられないかもしれないよ」 出典:「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」村上春樹 文芸春秋

彼女=木本沙羅は精神(白と黒)と世俗(青と赤)をつなぐ者。高校時代の4人の仲間がひとつになった象徴です。

もうひとつの物語で「死のトークン(象徴/認証のためのしるし)」が存在したように、ここに「生のトークン」が存在するとしたら、確かに「君は彼女を手に入れるべき」なのです。木本沙羅こそ、主人公が物語のつぎの扉を開けるための「トークン」なのですから。

村上作品は難解と評されます。この物語でも、お膳立てを完璧にしておきながら、木本沙羅の後ろに立つ男の存在によってハッピーエンドは隠されてしまいます。

でも、それがリアルなのです。

真実はつねに曖昧なまま宙を漂っています。僕らができることといえば、ただ風の歌に耳を澄ませるだけなのです。

「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」の発表から4年後「騎士団長殺し 」が世に出されます。「トークン」はそこで姿を変え、奇想天外な物語の主役となります。